耕作放棄地の税金は高い?固定資産税と対策を解説

相続や管理の都合で所有することになった農地について、「固定資産税はいくらなのか」「もし放置したら税金はどうなるのか」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。特に、耕作できずにいる遊休農地や耕作放棄地の場合、その扱いに頭を悩ませている方も少なくありません。

田んぼ一反あたりの税額や、そもそも農地に固定資産税がかからないケースはあるのか、また相続税評価はどのように決まるのか、具体的な情報がわからずお困りかもしれません。さらに、耕作放棄地は課税されるのか、放っておくとどうなるのか、そのままにしておいたら罰則の対象になるのかといった点は、所有者にとって大きな関心事です。

仮に土地を再生しようと思っても、その再生にかかる費用や、定期的な草刈り料金はいくらですか、といったコストの問題も出てきます。活用できる補助金制度の有無も知りたいところでしょう。この記事では、こうした耕作放棄地の税金に関するあらゆる疑問にお答えし、放置するリスクから具体的な対策までを詳しく解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

- 耕作放棄地にかかる固定資産税の具体的な計算方法

- 土地を放置した場合の税金の増額や罰則などのリスク

- 土地の再生や管理にかかる費用と活用できる補助金制度

- 複雑な税金問題を解決するための実践的な対策

耕作放棄地の税金はいくら?固定資産税の基本

- 遊休農地と耕作放棄地の違い

- 農地の固定資産税はいくらになるのか

- 田んぼ一反あたりの税額の目安

- 農地の固定資産税がかからない場合とは

- 相続税評価額はどのように決まる?

- 耕作放棄地は課税される?

遊休農地と耕作放棄地の違い

耕作放棄地に関する問題を理解する上で、まず似たような言葉の違いを知ることが大切です。具体的には「耕作放棄地」「遊休農地」「荒廃農地」という3つの用語があり、それぞれ定義や使われる場面が異なります。

これらの用語は混同されがちですが、根拠となる法律や調査が違うため、意味合いも変わってきます。

| 用語 | 定義の概要 | 根拠・調査 |

|---|---|---|

| 耕作放棄地 | 以前耕作していたが、1年以上作付けされず、今後数年の間に再び作付けする意思がないと農家が回答した土地。 | 農林水産省「農林業センサス」(5年に一度の統計調査) |

| 遊休農地 | 1.現に耕作されておらず、今後も耕作されない見込みの農地。 2.周辺地域の利用状況に比べ、利用の程度が著しく劣っている農地。 | 農地法(法律上の定義) |

| 荒廃農地 | 現に耕作されておらず、荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能な状態の農地。 | 農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」 |

簡単に言えば、「耕作放棄地」は農家の自己申告に基づく統計上の呼び名です。一方で「遊休農地」は農地法に基づき、農業委員会が利用状況を調査し判断する法律上の用語であり、固定資産税の増額措置などの対象となるのは、この遊休農地と判断された場合です。そして「荒廃農地」は、客観的に見て農地として再生が困難な状態を指します。

ご自身の土地がどの状態にあるかによって、行政からの指導や税制上の扱いが変わる可能性があるため、これらの違いを把握しておくことが重要です。

農地の固定資産税はいくらになるのか

農地の固定資産税は、他の土地と同様に「固定資産税評価額 × 税率(標準税率1.4%)」という計算式で算出されます。しかし、農地の固定資産税評価額の算出方法は、その農地がどの区域に存在するかによって大きく異なります。

これは、農地が持つ生産性や、宅地への転用の可能性などを考慮して、公平な課税が行われるようにするためです。農地は主に以下の4種類に分類され、それぞれ評価方法が違います。

| 農地の種類 | 概要 | 評価方法 |

| 一般農地 | 市街化区域の外にある、典型的な農地。 | 農地としての収益性に着目した農地評価で算出されます。 |

| 生産緑地地区内の農地 | 市街化区域内にあるものの、良好な都市環境の形成のために保全が定められている農地。 | 一般農地と同様に、農地評価で算出されます。 |

| 一般市街化区域農地 | 市街化区域内にあり、生産緑地や特定市街化区域農地以外の農地。宅地への転用が想定される。 | 周辺の宅地の評価額を基準とする宅地並み評価ですが、課税標準額は評価額の3分の1に軽減されます。 |

| 特定市街化区域農地 | 三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)の特定の市にある市街化区域農地。 | 周辺の宅地の評価額を基準とする宅地並み評価で算出されます。ただし、税負担の急増を避けるための特例措置があります。 |

このように、所有する農地がどの分類に該当するかで、税金の計算の基礎となる評価額が大きく変わります。ご自身の農地の分類がわからない場合は、市区町村の固定資産税担当部署や農業委員会に確認することができます。

田んぼ一反あたりの税額の目安

「田んぼ一反あたりの固定資産税は具体的にいくらなのか」という点は、多くの方が気になるところでしょう。しかし、これは土地の価格が場所によって全く異なるため、一概に「いくらです」と断言することはできません。

あくまで参考例ですが、データベースにあった情報をもとに、一反(1,000㎡)の農地の固定資産税評価額が1,000万円だった場合の税額を農地の種類別に見てみましょう。

(※負担調整措置などを考慮した計算例です。実際の税額とは異なります。)

- 一般農地の場合: 年額 約11.7万円

- 生産緑地地区内農地の場合: 年額 約11.4万円

- 一般市街化区域農地の場合: 年額 約4.6万円(評価額の1/3で計算されるため)

- 特定市街化区域農地の場合: 年額 約4.3万円(評価額の1/3と特例で計算されるため)

この例では、宅地並みの評価を受ける市街化区域農地の方が、負担調整措置や課税標準の特例により、結果的に税額が安くなっています。しかし、これはあくまで一例に過ぎません。

実際の税額は、土地の評価額、前年度の課税標準額、そして負担調整措置によって決まります。正確な金額を知るためには、毎年送られてくる納税通知書を確認するか、所在地の役所に問い合わせることが最も確実な方法です。

農地の固定資産税がかからない場合とは

所有している農地の固定資産税が、結果的にかからないケースも存在します。これは「免税点」という制度によるものです。

固定資産税には、課税対象となる資産の課税標準額の合計が一定額に満たない場合、課税されないという仕組みがあります。土地、家屋、償却資産のそれぞれに免税点が設けられています。

土地の場合、同一市区町村内に所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満であれば、その土地にかかる固定資産税は課税されません。

例えば、ある市内に小さな農地を一つだけ所有しており、その土地の課税標準額が25万円だったとします。この場合、免税点である30万円を下回っているため、固定資産税は0円となります。

ただし、注意点として、これは同一人物が同一の市区町村内に所有する全ての土地の課税標準額を合計して判断されるという点です。もし同じ市内に他の土地(宅地や山林など)も所有していれば、それらの課税標準額と合算して30万円を超えるかどうかで判断されます。

したがって、小規模な農地だからといって必ずしも非課税になるわけではありませんが、このような制度があることは知っておくとよいでしょう。

相続税評価額はどのように決まる?

固定資産税の話と混同されやすいのが、相続時の土地の評価です。固定資産税の計算で使う「固定資産税評価額」と、相続税を計算する際の「相続税評価額」は、全く別の基準で算出されるため注意が必要です。

相続税評価額は、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて計算されます。農地の相続税評価額の算出方法は、主に以下の2つです。

純農地・中間農地の評価

市街化の影響が少ない「純農地」や「中間農地」は、「倍率方式」で評価されます。これは、その農地の固定資産税評価額に、国税庁が地域ごとに定めた一定の倍率を掛けて算出する比較的簡単な方法です。

計算式:固定資産税評価額 × 国税庁が定める倍率

市街地農地の評価

市街化区域内にある「市街地農地」などは、「宅地比準方式」で評価されます。これは、その農地がもし宅地だった場合の価額から、宅地に造成するために必要と見込まれる費用(造成費)を差し引いて評価額を算出する方法です。

計算式:その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額 × 面積 – 1㎡当たりの造成費 × 面積

このように、相続税評価額は固定資産税評価額とは異なる目的と方法で決定されます。特に市街化区域内の農地は評価額が高くなる傾向があるため、相続対策を考える上では、この評価方法の違いを理解しておくことが不可欠です。

耕作放棄地は課税される?

耕作放棄地、つまり長年使われていない農地であっても、土地を所有している限り固定資産税の納税義務がなくなることはありません。土地が登記されている限り、その所有者に対して毎年課税されます。

むしろ、耕作放棄地は通常の農地よりも税金が高くなる可能性があります。これは、単に所有し続けるだけで発生するコストであり、収益を生まない土地に対して重い負担となり得ます。

「使っていないから税金はかからないだろう」と考えるのは誤りです。むしろ、適切に管理されていないことで、経済的なデメリットが大きくなるのが耕作放棄地の現実です。次のセクションでは、この税金が具体的にどれくらい高くなるのか、そして放置し続けることのリスクについて詳しく解説していきます。

耕作放棄地の税金対策と放置するリスク

- 農地を放置すると税金は上がるのか

- 放置するとどうなる?罰則の有無

- 再生や草刈り料金はいくらですか?

- 耕作放棄地の再生に使える補助金

- 耕作放棄地の税金はプロに相談

農地を放置すると税金は上がるのか

耕作放棄地を所有し続ける上で最も注意すべき点は、固定資産税が増額されるリスクです。平成29年度(2017年度)の税制改正により、適切に管理されていない「遊休農地」に対する課税が強化されました。

具体的には、農業委員会から「遊休農地」であると判断され、農地中間管理機構との協議を行うよう勧告を受けた土地は、固定資産税の評価額算定において、これまで適用されていた軽減措置が受けられなくなります。

農地の評価額は、本来「正常売買価格」に「限界収益修正率(0.55)」を乗じて算出されていました。この0.55を掛けることで、農地の収益性の低さが考慮され、評価額が低く抑えられていたのです。しかし、課税強化の対象となった遊休農地は、この0.55を乗じないで評価されることになりました。

その結果、評価額が約1.8倍(1 ÷ 0.55 ≒ 1.81)に跳ね上がり、それに伴って固定資産税も約1.8倍に増額されることになります。例えば、これまで年間10万円だった固定資産税が、18万円近くにまで膨れ上がる可能性があるということです。

この措置は、農地の有効活用を促し、食料自給率の維持を図るためのものです。使っていない農地を放置し続けることは、単に土地を無駄にしているだけでなく、経済的にも大きな負担増につながるということを認識しておく必要があります。

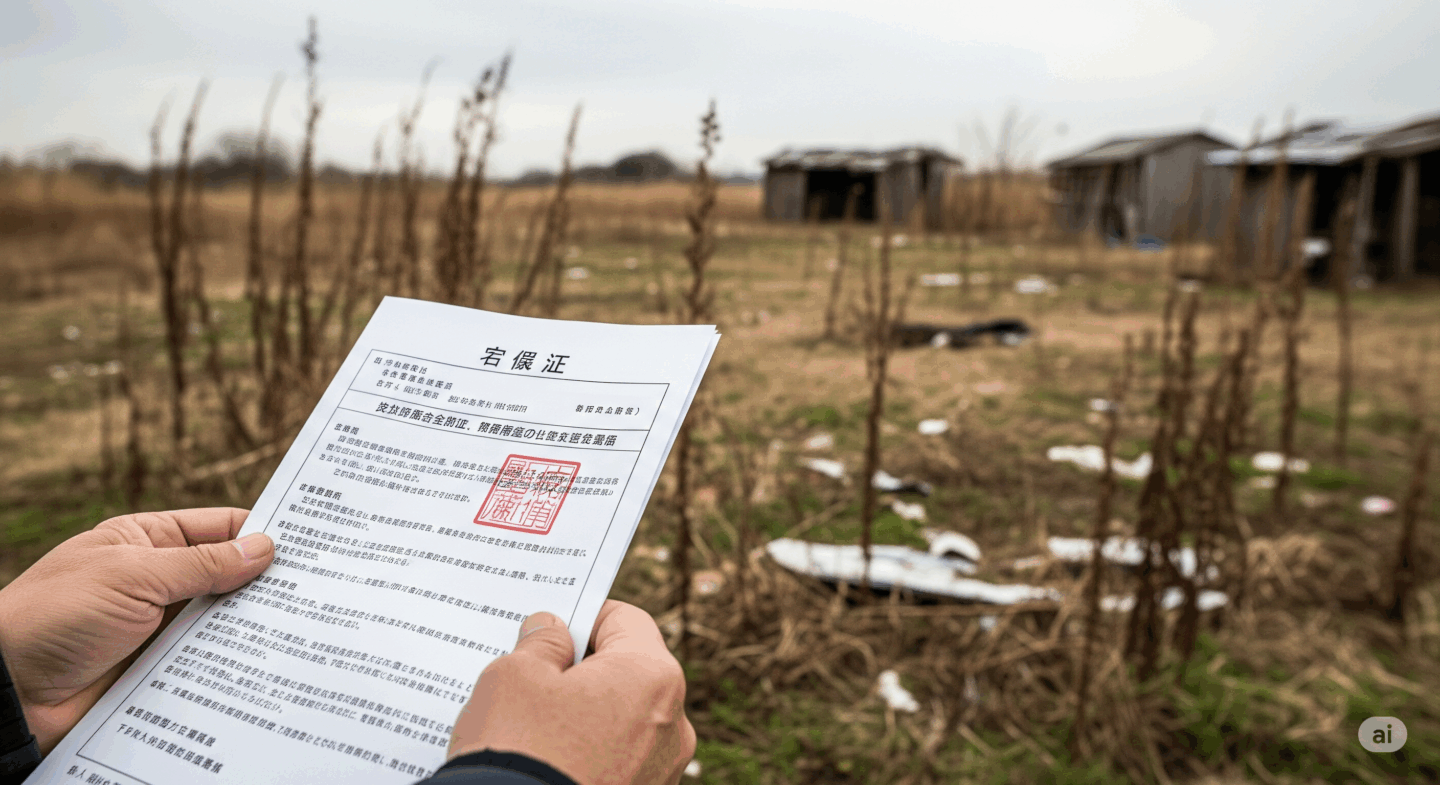

放置するとどうなる?罰則の有無

耕作放棄地を放置するリスクは、固定資産税の増額だけにとどまりません。管理を怠ることで、さまざまな問題が発生し、場合によっては罰則の対象となる可能性もあります。

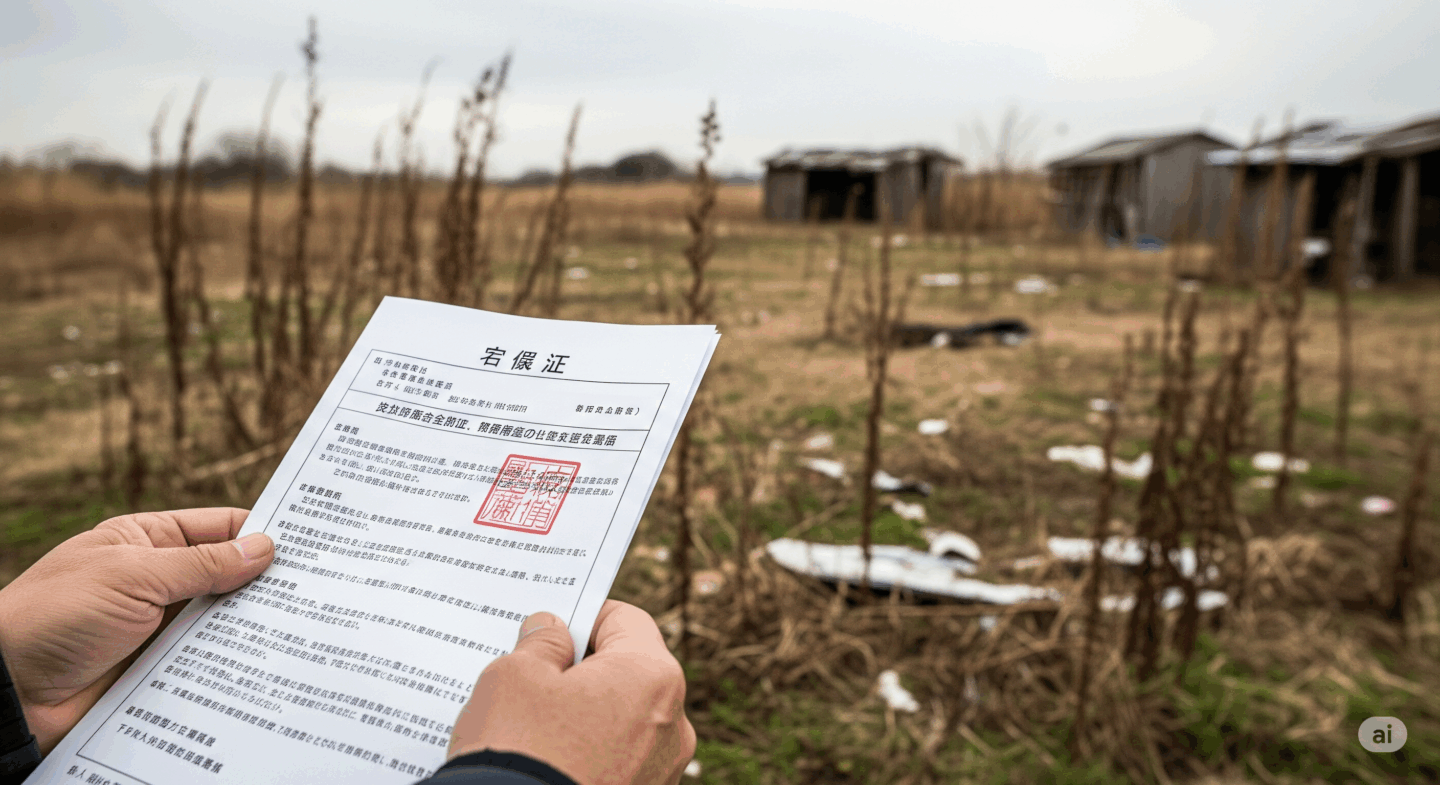

周辺環境への悪影響

まず、雑草の繁茂が挙げられます。伸び放題になった雑草は、景観を損なうだけでなく、害虫や病原菌の温床となります。これらが風に乗って周辺の健全な農地へ飛散し、他の農家の方に深刻な被害を与えてしまう可能性があります。また、ゴミの不法投棄のターゲットにされやすく、悪臭やさらなる環境悪化を招くことも少なくありません。

罰則の可能性

前述の通り、周辺の農地に著しい支障(害虫の発生など)を与えていると市町村長が判断した場合、その支障を除去するよう措置命令が出されることがあります。この命令に従わなかった場合、農地法第66条に基づき、30万円以下の罰金に処される可能性があります。

さらに、近隣住民から損害賠償を請求されるといった民事上のトラブルに発展するケースも考えられます。土地の所有者には、その土地を適切に管理する責任が伴います。放置することで生じるリスクは、金銭的な負担だけでなく、法的な責任や近隣との関係悪化など、多岐にわたるのです。

再生や草刈り料金はいくらですか?

耕作放棄地を再び農地として使えるようにしたり、あるいは最低限の管理をしたりするためには、当然ながら費用が発生します。そのコストは、土地の荒廃度合いによって大きく変動します。

再生にかかる費用

長年放置され、木や笹が生い茂り、土壌が固くなってしまった農地を再生するには、多額の費用がかかる場合があります。主な作業と費用の目安は以下の通りです。

- 伐採・抜根:重機を使って木を切り倒し、根を取り除く作業。規模や本数によりますが、数十万円以上かかることも珍しくありません。

- 整地・耕起:土地を平らにならし、トラクターなどで深く耕す作業。

- 土壌改良:必要に応じて堆肥や石灰を投入し、作物が育つ土壌環境を整える作業。

これらの費用は、土地の状態や面積、依頼する業者によって大きく異なりますが、本格的な再生には10アール(一反)あたり数十万円から、場合によっては100万円を超える費用が必要になることもあります。

草刈り再生や草刈り料金はいくらですか?

再生までせずとも、周辺に迷惑をかけないための最低限の管理として、定期的な草刈りは必須です。草刈りの料金も業者や地域によってさまざまですが、一般的には1㎡あたり数十円から数百円程度が相場とされています。あるいは、時間単位で料金が設定されている場合もあります。

仮に1㎡あたり50円とすると、一反(1,000㎡)の草刈りを業者に依頼した場合、1回あたり5万円の費用がかかる計算になります。雑草は夏場には猛烈な勢いで伸びるため、年に数回の作業が必要となり、維持管理費だけでも年間10万円以上かかるケースも十分に考えられます。これらの費用を負担してでも管理を続けるのか、あるいは別の活用法を探すのか、慎重な判断が求められます。

耕作放棄地の再生に使える補助金

耕作放棄地の再生や有効活用には費用がかかりますが、国や地方自治体はこれらの取り組みを支援するための補助金制度を設けています。これらの制度をうまく活用することで、所有者の金銭的負担を軽減できる可能性があります。

補助金の内容は多岐にわたり、自治体によって独自の制度があるため、まずは所有する農地がある市区町村の農政担当部署や農業委員会に問い合わせてみることが第一歩です。

参考として、国が主体となって実施している代表的な事業には以下のようなものがあります。

- 多面的機能支払交付金:地域の共同活動によって農地や水路、農道などを維持管理する取り組みを支援する制度。個人の活動ではなく、地域組織での申請が基本となります。

- 農地耕作条件改善事業:農業用用排水施設や農道の整備、土層改良など、生産性の向上を目的とした基盤整備を支援します。

- 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金:再生作業(伐採、抜根、整地など)や、その後の営農に必要な農業用機械・施設の導入などを支援する事業。

これらの補助金は、申請期間や要件、補助率などが細かく定められています。また、予算には限りがあるため、常に利用できるとは限りません。しかし、高額になりがちな再生費用を大幅に抑えられる可能性があるため、農地の活用を検討する際には、どのような支援が受けられるかを事前にリサーチすることが非常に重要です。

耕作放棄地の税金はプロに相談

- 耕作放棄地も所有している限り固定資産税がかかる

- 遊休農地と勧告されると税金が約1.8倍に増額される可能性がある

- 固定資産税の計算は農地の種類(一般農地、市街化区域農地など)で異なる

- 土地の課税標準額の合計が30万円未満なら固定資産税はかからない(免税点)

- 相続税評価額は固定資産税評価額とは別の方法で算出される

- 農地の種類は納税通知書や役所で確認できる

- 放置すると雑草や害虫で周辺に迷惑をかけるリスクがある

- 近隣に被害を与え、措置命令に従わないと罰金の対象になることがある

- 土地の再生には伐採や整地などで高額な費用がかかる場合がある

- 最低限の管理である草刈りも年間で見ると大きなコストになる

- 国や自治体には再生費用を支援する補助金制度がある

- 補助金の利用には要件があるため、役所への確認が必須

- 管理が難しい場合は農地バンク(農地中間管理機構)に貸し出す方法もある

- 売却を検討する場合、買い手は農業従事者などに限られる

- 農地の売買や転用には農業委員会の許可が必要

- 複雑な手続きや税金の問題は専門家への相談が解決の近道

- 株式会社GMAネクストでは耕作放棄地の運用や活用に関するお悩みをワンストップでサポート